【なぜ食パンはちぎれる方向とちぎれない方向がある】

【約100年続く『子供の科学』に掲載されました】

「食パンは、なぜまっすぐにちぎれる方向と、ちぎれない方向があるのですか?」

小6男子の素朴な疑問です。

きっと給食を食べながら、不思議だったのでしょうね。

1924年創刊。

大正時代から続く、

『子供の科学』(誠文堂新光社)

という現在発売中の月刊誌で、お答えしました。

大人は経験的に、

食パンは、

縦にはすっと裂けやすいけれど、

横には裂けないことを、感じて食べてはいると思います。

とはいえ、

なぜ?と子供に急に言われると、

正確な返答は意外と難しくて

「私のほうが、知りたい!」となるかも⁉

私は、

著書『科学でわかるパンの「なぜ?」』(柴田書店)

監修『パンづくりに困ったら読む本』(池田書店)

の中で、このなぜがわかるように、

パンの作り方の理論については書いてはいますが、

ドンピシャで、このネタはないのです。

そこで、

子供に伝えるときより、深く踏み込んだ内容を

今回はメルマガでお伝えしてみようと思います。

書店では「児童雑誌」のコーナーにあるので、

小中学生のお子さんがいらっしゃる方は、

こちらで説明する大人向けと、

子供にどう話しているかを読み比べてみてくださいね。

***********

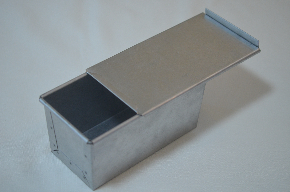

食パンって、どんな型で焼くかご存じですか?

山食パンは、

パウンドケーキのような型で。

角食パンは、

それにふたがついた型で。

型の半分の高さまで、生地を詰めます。

パンは工程中、2度大きく膨らみます。

1度目は「発酵」(30℃)

山食パンの場合は、

一番高い山の部分が、型の上ギリギリのところまで膨らみます。

2度目は「オーブンで焼く」(220℃)

さらに膨らみ、型の上から大きく山が出るくらいに伸びます。

型は底と側面が囲まれていますから、

膨らんだ生地は、上へ上へと伸びていきます。

一方、角食パンではどうでしょうか?

ふたをして焼きますから、

生地が上へ伸びたくても、

ふたにぶつかって頭打ちして、

ふたをした型の中で焼き上がります。

すると・・・

パンのきめに、次のような変化が起こるのです。

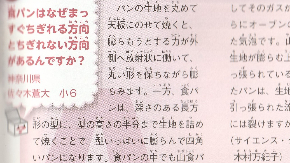

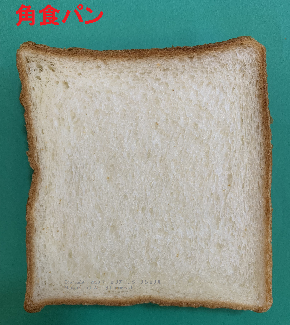

同じパン生地を使って焼いた

山食パンと角食パンの写真を見てください。

気泡の形に注目すると

こんな風に違うのです。

●山食パン=縦長の気泡(縦にのびた気泡)

●角食パン=丸く小さい気泡

※気泡は、

発酵⇒材料のイースト(パン酵母)が炭酸ガスを出してできたもの

オーブンで焼く⇒発酵でできた気泡や、生地中の水分が、オーブンの熱によって膨張してできたもの

です。

山食パンの気泡は、

生地が上へ上へと膨らんで

縦に引っ張られるために、

縦長になっています。

つまり、生地が上に引っ張られることによって、

流れが縦にできているのです。

だから、山食パンは、縦にしか裂けません。

角食パンは、ふたに生地がぶつかるために

気泡は丸く小さく、詰まった感じになっていますよね。

縦に伸びていることには変わりませんから、

縦に裂けやすいのですが、

山食パンのほうが顕著です。

まぁ、なんて、マニアなんでしょう(笑)

私は食パンを食べるときに、

こんな風に、じーっとサイエンスの目で見ちゃったりしています。

みなさんも明日の朝はパン食ですか?

きっと、縦に裂けるかな、

ってやってしまいますよ(伝染~笑)。

全く同じ生地を使っているのに

見た目でもここまで違います。

そして、食感もまた。

長くなるので、それはまた次回に。

★こういう話が好きな方は、

ぜひ書店で、私の著書をパラパラと読んでみてくださいね。

パンのサイエンスの世界に

引きずりこみます(^^)よぉ~